Now Loading…

Now Loading…

納骨の時期について悩む方は少なくありません。「納骨はいつがいいのか」「一般的にはいつ頃行うのか」といった疑問を持つのは自然なことです。 また、「49日より前に納骨してもいいのか」「自宅でお骨をどれくら…

「線香とお香の違いって何だろう?」と思ったことはありませんか? 本記事では、「線香 お香 違い」について丁寧に解説しながら、よくある疑問である「お線香とお香は同じですか?」「お香を線香代わりに使えます…

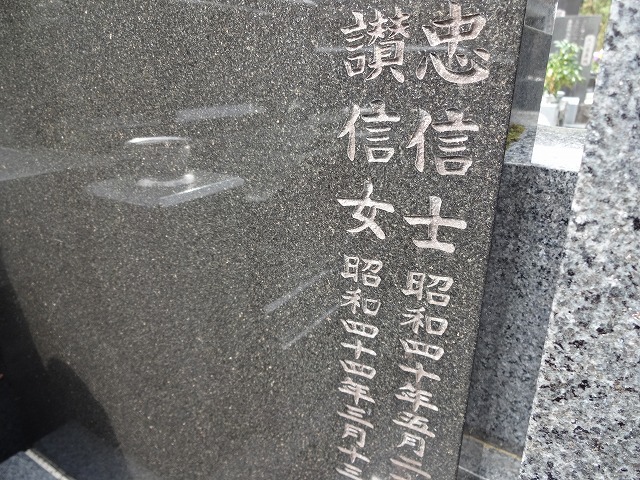

墓石に名前を彫る時期は、目的や状況によって異なります。多くの場合、没後に刻むことが一般的ですが、生前に彫る方もいます。名前を彫る目的は、故人を偲ぶだけでなく、家系を明確にする意味もあります。 墓石に名…

キリスト教には「カトリック」と「プロテスタント」という二大宗派があり、それぞれの聖職者は神父と牧師と呼ばれます。 では、神父と牧師はなぜ違うのか? どのような役割があり、プロテスタントとカトリックの違…

塔婆を建てる際には、お寺へ納める「塔婆料」を適切に準備することが大切です。しかし、封筒の選び方や正しい書き方、金額の記載方法などに迷う方も多いのではないでしょうか。法要のマナーとして、適切な方法を知っ…

お墓に造花を供えるのはマナー違反なのか、生花でなければいけないのかと悩む方は多いでしょう。 実際、「造花はありなのか、なしなのか」「仏壇にも造花を供えてよいのか」など、判断に迷うこともあります。 基本…

お地蔵さんは、日本の道端やお寺でよく見かける存在ですが、その意味や由来を詳しく知る人は多くありません。お地蔵さんの歴史や起源は古代インドの仏教にさかのぼり、日本では平安時代から広まりました。 お地蔵さ…

納骨の際に「お坊さんを呼ばないのは失礼なのか?」と悩む人は少なくありません。特に、無宗教の家庭や家族のみで静かに納骨をしたいと考えている方にとっては、僧侶を呼ばないことが適切なのか、読経は必要なのかと…

祥月命日とは、故人が亡くなった月日と同じ日にあたる特別な日です。 命日や月命日との違いを知ることで、より適切な供養ができます。祥月命日の意味や由来について理解し、どのように過ごすべきかを…

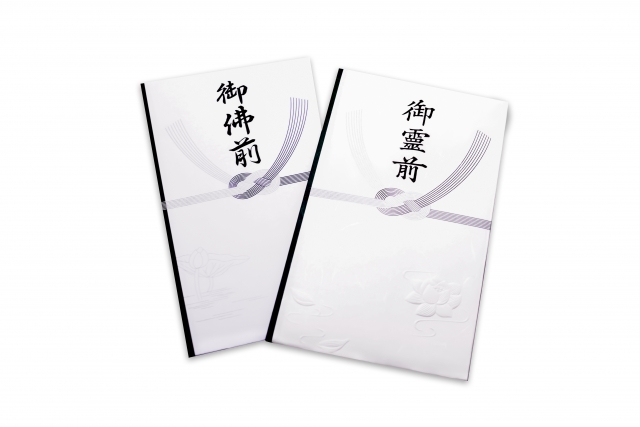

「御霊前」と「御仏前」の違いや使い分けに迷う方は多いのではないでしょうか。一般的に、四十九日までは「御霊前」、それ以降の法事では「御仏前」を使用しますが、宗教宗派による違いもあるため注意が必要です。 …

涅槃会とはどんな行事 由来意味時期や法要の流れを解説

涅槃会とはどんな行事 由来意味時期や法要の流れを解説